10 Tipps zur Handhabung von Laborglasgeräten

Mit diesen 10 Tipps gelingt ein sicherer und nachhaltiger Umgang mit Laborglasgeräten. So tragen Sie zur Verlängerung der Lebensdauer und Optimierung der Leistung von Laborglas bei.

1. Vorspülen

Wir empfehlen, alle Glasgeräte vor dem ersten Gebrauch zu spülen. Damit entfernen Sie eventuelle Kartonfasern, die von der Produktverpackung auf das Glas übergegangen sind.

2. Optische Untersuchung

Nehmen Sie sich vor der Verwendung eines Glasgerätes immer die Zeit, es sorgfältig zu untersuchen. So stellen Sie sicher, dass es in einem guten Zustand ist. Verwenden Sie keine Glaswaren, die zerkratzt, abgesplittert, gesprungen oder geätzt sind. Denn die genannten Defekte können die mechanische Festigkeit des Glases ernsthaft schwächen und dazu führen, dass es beim Gebrauch bricht.

3. Transport

Vermeiden Sie das Tragen oder Heben von großen Glaskolben, Bechern sowie Flaschen am Hals oder Rand. Stützen Sie es immer am Boden und an den Seiten ab. Für den Transport von großvolumigen Laborflaschen empfiehlt sich beispielsweise der Einsatz des DURAN® Flaschentragesystems.

4. Sterilisation

Zur Vorbereitung von Laborglas für Sterilanwendungen und als Teil der Reinigung, ist der Prozess der Sterilisation ein gängiges Verfahren. Laborgeräte aus Borosilikatglas eignen sich sowohl für das Autoklavieren, als auch für die Heißluft- und die Plasmasterilisation (H2O2). Laborgeräte, die mit infektiösen Substanzen oder Mikroorganismen in Berührung gekommen sind, müssen gemäß den entsprechenden Vorschriften zum Umgang mit diesen Materialien gereinigt werden.

Gegebenenfalls ist eine Sterilisation erforderlich. Insbesondere bei der Sterilisation besonders von Laborflaschen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Um Überdruck zu vermeiden, dürfen die Gefäße nicht druckdicht verschlossen sterilisiert werden. Bei der Sterilisation von Medien empfiehlt sich die Verwendung der DURAN® Belüftungsschraubkappe mit ePTFE-Membran. Dank dieser Kappe kann ein Druckausgleich stattfinden und der Verschluss somit fest aufgeschraubt werden. Dadurch wird das Kontaminationsrisiko deutlich reduziert.

- Neben den oben beschriebenen standardisierten Prozeduren sind auch individuell modifizierte Methoden beispielsweise mit höheren Temperaturen möglich. Beachten Sie jedoch, insbesondere bei Flaschen auch die zulässige maximale Gebrauchstemperatur von dem eingesetzten Zubehör. Beispielsweise bestehen die Schraubverschlusse aus unterschiedlichen Kunststoffen, deren maximale Gebrauchstemperaturen unterschiedlich sind.

5. Arbeiten unter Druck

Nur extra ausgewiesenen Produkte sind aufgrund ihrer Geometrie und Wandstärke für Arbeiten unter Druck oder Vakuum geeignet. Denn beim Arbeiten unter Druck ändern sich die Eigenschaften des Glases bei Temperaturwechsel sowie mechanischer Beanspruchung. Deshalb müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Glasgeräte, die unter Druck oder Vakuum stehen, sollten nur sehr umsichtig mit einer weiteren Belastung wie beispielsweise starke Temperaturwechsel beansprucht werden, da sich die Einzelbelastungen zu einer Gesamtbelastung aufsummieren.

Um eine größtmögliche Sicherheit für den Anwender zu gewährleisten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Um Spannungen im Glas zu vermeiden, erhitzen Sie evakuierte bzw. druckbelastete Gefäße nur langsam und nicht einseitig oder mit offener Flamme.

- Die angegebene maximale Druckangabe darf bei Druckbelastungen nicht überschritten werden.

- Vor jedem Evakuieren bzw. jeder Druckbelastung sind die Glasgefäße einer Sichtkontrolle auf einwandfreien Zustand zu unterziehen. Beschädigte Glasgefäße wie zum Beispiel mit Kratzern, Mikro-Rissen, Anschlägen oder Ähnlichen, sollten aus Sicherheitsgründen nicht für Arbeiten mit Druck oder Vakuum verwendet werden.

- Bitte setzen Sie Glasgeräte nie abrupten Druckveränderungen aus. Beispielsweise sollten Sie evakuierte Glasgeräte nie schlagartig belüften.

- Insbesondere Laborgläser mit flachen Böden (z. B. Erlenmeyer- oder Stehkolben) dürfen nicht mit Druck oder Vakuum belastet werden.

6. Anschließen von Schläuchen

Viele DURAN®-Glasprodukte werden mit haltbaren, einfach zu handhabenden Schlauchverbindungen aus Kunststoff geliefert. Diese ermöglichen das sichere Anschließen beliebiger flexibler Schläuche. Achten Sie beim Anschließen von Schläuchen darauf, dass Sie zuerst den Vakuumschlauch an das Verbindungsstück anschließen, bevor Sie es mir ihrem Laborgerät verschrauben. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, um den Gummischlauch oder die Schläuche anzuschließen.

7. Verwendung von Gummistopfen

Achten Sie immer darauf, dass Sie die richtige Größe des Stopfens wählen. Versuchen Sie niemals, den Gummistopfen mit zu viel Kraft in den Hals eines Glasgefäßes zu stecken.

8. Kratzer vermeiden

Vermeiden Sie beim Umrühren von Lösungen in Glasgefäßen die Verwendung von Rührstäbchen mit scharfen Enden, die das Glasgerät zerkratzen können und es dadurch schwächen. Eine praktische Alternative zu Rührstäben sind die DURAN® Rührreaktoren. Sie greifen die Glasoberfläche nicht an und bieten eine deutlich verbesserte Durchmischung.

Nichts mehr verpassen

Omnilab Newsletter

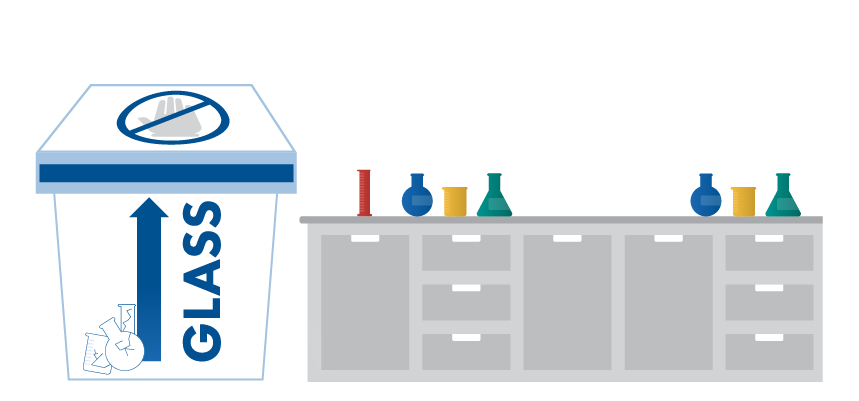

9. Entsorgung

Entsorgen Sie zerbrochene oder defekte Glasgeräte sicher. Dazu verwenden Sie einen speziell dafür vorgesehenen, durchstoßfesten und deutlich gekennzeichneten Entsorgungsbehälter. Entsorgen Sie DURAN®-Glaswaren (oder andere Borosilikatgläser) dürfen auf keinen Fall über den Hausmüll (z. B. Altglascontainer), da sie aufgrund ihres hohen Schmelzpunktes nicht mit anderen Gläsern (Kalk-Natron-Glas) recycelt werden können.

Die korrekte Entsorgungsmethode besteht darin, es in Übereinstimmung mit den entsprechenden Richtlinien Ihrer Organisation in den allgemeinen Abfall zu geben. Vorausgesetzt, das Glas ist frei von schädlichen chemischen Verunreinigungen.

10. Weitere, allgemeine Sicherheitshinweise

Für den Einsatz von Glasgeräten im Labor sollten auch die jeweiligen landesspezifischen Richtlinien beachtet werden. Außerdem sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten:

- Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen vor der Verwendung von Laborglasgeräten ihre Eignung und einwandfreie Funktion.

- Defektes Laborglas stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle dar (z. B. Schnittverletzungen, Verätzungen, Infektionsrisiko). Ist eine fachgerechte Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll oder nicht möglich, muss das Laborglas ordnungsgemäß entsorgt werden.

- Glasgeräte sollten nur unter Berücksichtigung der Temperaturwechselbeständigkeit ΔT=100 K abrupten Temperaturänderungen aussetzen. Deshalb stellen Sie die aus dem Trockenschrank genommenen, heißen Laborgläser nicht auf kalte oder nasse Labortische. Dies gilt insbesondere für dickwandige Glasgeräte wie Saugflaschen oder Exsikkatoren.

- Apparaturen sollten stets durch geeignetes Stativmaterial standsicher und spannungsfrei aufbauen.

Weitere Informationen:

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung von DWK Life Sciences.

Diese technischen Informationen werden von DWK Life Sciences nach bestem Wissen und Gewissen für die Sicherheit ihrer Kunden zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass die gegebenen Ratschläge für allgemeine Laboranwendungen gelten und nicht unbedingt auf alle Tests und Verfahren zutreffen.

Wenn Sie Zweifel haben oder weitere technische Informationen zu den Glasprodukten von DWK Life Sciences benötigen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an technical@dwk.com.

Sie suchen nach einer passenden Laborglasgeräten aus DURAN® Borosilikatglas? In unserem Online Shop finden Sie eine riesige Auswahl.

Diesen Beitrag teilen:

Ähnliche Beiträge:

April 1, 2024

Reinheit ohne Kompromisse: Einwegprobenehmer in der Pharma- und Lebensmittelindustrie

März 7, 2024

Welcome to the Jungle – Teil 2: Die Landschaft der Chemikalienqualitäten und -spezifikationen

November 15, 2023

Kreuzkontaminationsfreie Probenzerkleinerung: Die richtige Wahl treffen

Oktober 23, 2023

Die „Mutter“ der Chemie-Membranpumpe: Vorteile und idealer Einsatz