Gefahrstoffe im Labor sicher lagern (Teil 1)

Gefahrenstoffe im Labor führen zu mehr Unfällen als Sie vielleicht denken. Geben Sie doch mal in einer Suchmaschine Ihrer Wahl die Suchbegriffe Unfälle, Labor und Chemikalien ein. Sie werden verblüfft sein, wie viele aktuelle Meldungen Sie dort zu diesen Themen finden. Erst vor wenigen Tagen gab es am Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse im Chemiepark Leuna einen Chemie-Unfall mit mehreren Verletzten. Die Ursache war laut Ermittlungen eine zersprungene Glasflasche mit Chemikalien. In Tönnig lief Ende Juni literweise Fluorsäure aus einem verrosteten Abfallcontainer und löste ein Großeinsatz der Feuerwehr aus. Auslaufende Chemikalien sorgten vermutlich dafür, dass Anfang 2017 ein Labor eines Solarzellen-Herstellers komplett ausbrannte. Zurück blieb ein Gesamtschaden von 3,5 Millionen Euro.

Die Beispiele verdeutlichen: Chemieunfälle sind gar nicht so selten, wie man vielleicht glauben mag. Ob bei Lebensmittelherstellern, in Forschungseinrichtungen, Entsorgungs- oder Handwerksbetrieben, in vielen Unternehmen und Laboratorien gehört die Verwendung von Gefahrenstoffen zum Arbeitsalltag. Allein in Deutschland werden mehr als 50.000 Gefahrenstoffe gehandelt.

Beim täglichen Handling gerät schnell in Vergessenheit, dass der Umgang mit toxischen und entzündbaren Stoffen teils schwerwiegende Gefahren für Mensch und Umwelt birgt. Schon Kleinstmengen können gefährliche Reaktionen auslösen und schnell ergibt sich ein hochexplosives Sammelsurium von Stoffen.

Für die Lagerhaltung von Gefahrenstoffen gelten also aus gutem Grund umfassende gesetzliche Bestimmungen, die es bei der Verwendung und Lagerung zu beachten gilt. Wichtigste Voraussetzung für den sicheren Umgang mit den gefährlichen Stoffen ist die Kenntnis über ihre Eigenschaften und die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen.

Was sind Gefahrenstoffe im Labor und wie erkenne ich sie?

Gefahrenstoffe sind im Sinne der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) Stoffe und Gemische, die ein oder mehrere sogenannte „Gefährlichkeitsmerkmale“ aufweisen. Sie sind z. B. entzündlich, giftig, ätzend, reizend, brandfördernd, explosionsgefährlich oder krebserregend. Diese Stoffe bzw. ihre Verpackungen müssen mit den entsprechenden Gefahrenpiktogrammen gekennzeichnet werden. Seit 2010 gilt hier eine weltweit einheitliche Kennzeichnungspflicht nach dem Global Harmonisierten System (GHS). Hier können Sie unser GHS-Plakat kostenlos downloaden.

Gefahrensymbole nach GHS, Quelle: Winterbilder / fotolia.com

Die Kennzeichnung weist zwar auf den Gefahrenstoff hin, gibt noch keinen Aufschluss über die tatsächliche Belastung bei einzelnen Tätigkeiten. Daher muss bei jedem Gefahrenstoff eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden.

Was sind die Konsequenzen bei fahrlässiger Lagerung?

Häufig führt der unachtsame Umgang mit Chemikalien zu erheblichen Sach- und noch schlimmer Personenschäden. Aber auch die Umwelt leidet oft unter stoffbedingten Schädigungen. Wird nachweislich fahrlässig mit den gefährlichen Stoffen gearbeitet, erlischt im Schadenfall jeglicher Versicherungsschutz. Bei hohen Schäden bedeutet dies im Extremfall die Schließung des Unternehmens.

Der sichere Umgang mit Gefahrenstoffen gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten im Unternehmen. Wer dies nicht ernst nimmt, wird in die Verantwortung genommen. Denn Gesellschafter haften persönlich für entstehende Sach- und Personenschäden. Im Schadensfall drohen darüber hinaus unkalkulierbare Produktionsausfälle und der Imageschaden für das Unternehmen ist häufig immens.

Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 6 der Gefahrenstoffverordnung ist für jeden Gefahrenstoff zunächst eine umfassende Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und detailliert zu dokumentieren.

Zur Informationsermittlung über den genutzten Gefahrenstoff dienen insbesondere:

- Etikett

- Sicherheitsdatenblatt

- Betriebsanweisung des Gefahrenstoffes

- Allgemeine Datenbanken, wie GESTIS, GISCHEM (auch als App verfügbar), GISBAU

- Kühn/Birett: Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe

In einem betriebseigenen Gefahrenstoffverzeichnis werden alle für die Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten sowie der Umwelt relevanten Stoffe und Tätigkeiten aufgeführt und hinsichtlich ihres Gefährdungspotentials beurteilt. Anschließend werden geeignete Schutzmaßnahmen – einschließlich der persönlichen Schutzausrüstung – sowie Maßnahmen zur Kontrolle der Wirksamkeit festgelegt.

Überprüfung der Schutzmaßnahmen von Gefahrstoffen, Quelle: asecos

Systematische Beurteilung von Brand- und Explosionsgefahren

Bei der Beurteilung der Brandgefahr sind die TRGS 800, bei der Beurteilung der Explosionsgefahr die TRBS 2152 ff. sowie die EX-RL (BGR 104) mit der Beispielsammlung zu beachten. Es hat sich dabei in der Praxis bewährt, das Ablaufschema „Explosionsgefahr erkennen und verhindern“ aus der EX-RL anzuwenden. Ob bei der Lagerung von entzündbaren Stoffen oder Druckgasen darüber hinaus eine Zoneneinteilung vorgenommen und ein Explosionsschutz-Dokument nach BetrSichV erstellt werden müssen, hängt ganz wesentlich von den Lagerbedingungen ab.

Lagerung von Gefahrenstoffen

Wann spricht man von Lagerung?

Gemäß § 2 Abs. 6 der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) wird unter Lagerung die Aufbewahrung zur späteren Verwendung und die Abgabe an andere, einschließlich des Ein- und Auslagerns und des Transportierens verstanden. Der Tatbestand der Lagerung von Gefahrenstoffen ist gewöhnlich ab einer Aufbewahrung von 24 Stunden und länger erfüllt. Es handelt sich auch dann um eine Lagerung, wenn im Zuge eines Transportes längere Zeit (in der Regel 24 Stunden) keine Beförderung erfolgt ist.

Nichts mehr verpassen

Omnilab Newsletter

Was ist eine Getrenntlagerung?

Eine Getrenntlagerung liegt immer dann vor, wenn verschiedene Lagergüter innerhalb eines Lagerbereichs durch ausreichende Abstände oder Barrieren oder durch Lagerung in baulich getrennten Auffangräumen voneinander separiert werden. Barrieren können dabei beispielsweise Wände oder Schränke aus nicht brennbarem Material sein.

Hinweise auf eine erforderliche Getrenntlagerung ergeben sich unter anderem aus den

- Gefahrenhinweisen (H-, R- und S-Sätze), ergänzenden Gefahrenmerkmalen (EUH-Sätzen) und Sicherheitshinweisen (P- bzw. S-Sätzen)

der Kennzeichnung und den - produktspezifischen Sicherheitsinformationen (Sicherheitsdatenblättern, Merkblättern der Unfallversicherungsträger)

Dürfen Chemikalien zusammengelagert werden?

Von Zusammenlagern wird gesprochen, wenn sich verschiedene Stoffe in einem Container, dem gleichen Lagerabschnitt oder einem Sicherheitsschrank befinden. Gefahrenstoffe dürfen nur zusammengelagert werden, sofern sich dadurch kein erhöhtes Gefährdungspotenzial ergibt.

Druckgaskartuschen in einem Sicherheitsschrank, Quelle: asecos

Geregelt wird dies im TRGS 510 Dort ist in das Kapitel 7 „Lagerung“ das VCI-Lagerkonzept integriert worden. In der Anlage 4 dieser TRGS sind die Lagerklassen (LGK) für Gefahrenstoffe beschrieben, die primär basieren auf der Einstufung nach

- Gefahrengutbeförderungsvorschriften

- Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

- EG-Richtlinien 67 / 548 / EWG und 1999 / 45 / EG

- Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Da die TRGS 510 erst ab bestimmten Mengenschwellen gilt, ist die Zusammenlagerung von Kleinmengen unterschiedlicher Gefahrenstoffe im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen. Wird im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass es nicht zu einer besonderen Gefährdung kommen kann, ist die Zusammenlagerung möglich. Die folgende Positivliste gibt Aufschluss darüber, welche Gefahrenstoffe im Labor laut Gesetzgebung gemeinsam gelagert werden dürfen.

Positivliste für die Zusammenlagerung von Chemikalien, Quelle: asecos

Der Artikel zeigt, wie komplex allein die Begriffsdefinition der Gefahrenstoffe im Labor ist, wie viel es bei der Lagerung zu beachten gilt und wie umfangreich die Gefährdungsbeurteilung der einzelnen Stoffe ist. Im nächsten Teil erfahren Sie, was es bei der Lagerung in Sicherheitsschränken zu beachten gilt.

Weiterführende Informationen

Wissen kompakt, Gefahrenstofflagerung im Labor, 2014

Diesen Beitrag teilen:

Ähnliche Beiträge:

April 1, 2024

Reinheit ohne Kompromisse: Einwegprobenehmer in der Pharma- und Lebensmittelindustrie

März 7, 2024

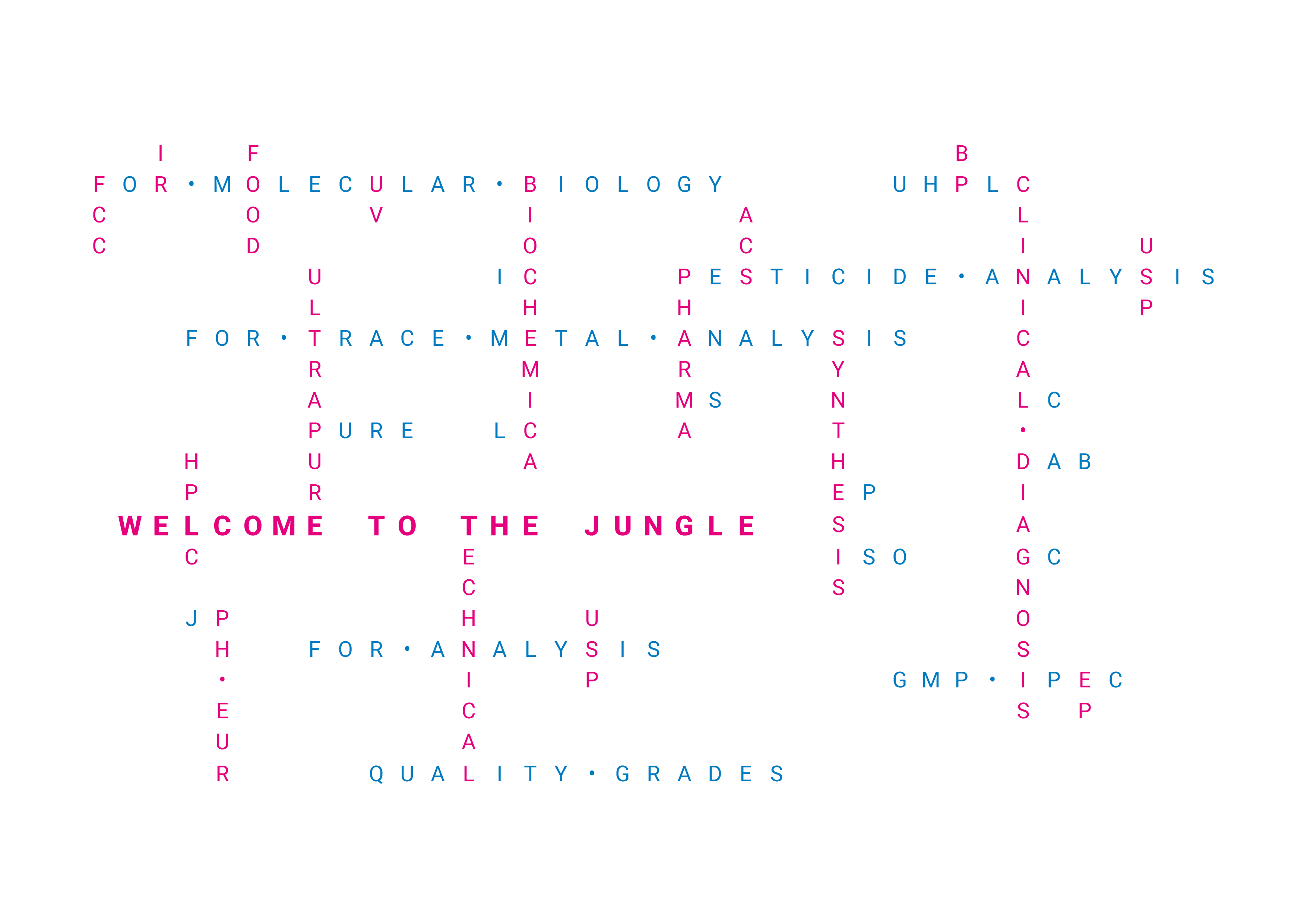

Welcome to the Jungle – Teil 2: Die Landschaft der Chemikalienqualitäten und -spezifikationen

November 15, 2023

Kreuzkontaminationsfreie Probenzerkleinerung: Die richtige Wahl treffen

Oktober 23, 2023

Die „Mutter“ der Chemie-Membranpumpe: Vorteile und idealer Einsatz